|

|

Fabricant moteurs d'avions |

|

|

Pierre Clerget AU TEMPS DES PIONNIERS Pierre Clerget fournit aux dirigeables et aux plus lourds que l'air leurs premiers moteurs. Jusqu'en 1939, l'ingénieur Pierre Clerget a largement participé à l'évolution du moteur d'avion, y apportant une contribution de premier plan. La collection actuelle du musée de l'Air regroupe plusieurs moteurs Clerget : un moteur à cylindres opposés, un moteur en ligne, un moteur en étoile, un rotatif, ainsi qu'un diesel expérimental. Aux côtés de Renault, de Levavasseur, de Birkigt (fondateur d'Hispano-Suiza), des frères Laurent et Louis Seguin, Clerget figure parmi les pionniers des moteurs utilisés en France ainsi que dans plusieurs pays étrangers.

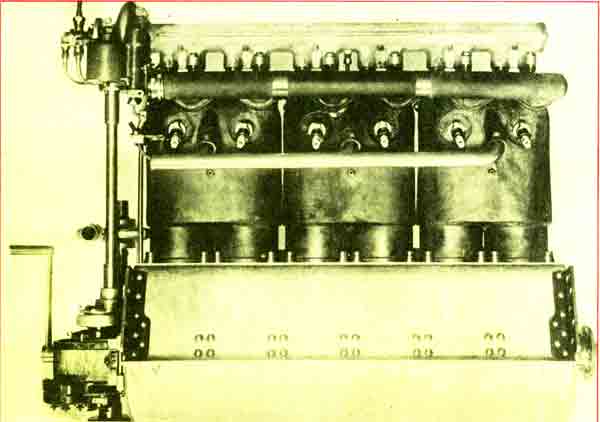

Les débuts de Clerget Né le 29 juin 1875 à Dijon, dans un milieu où la mécanique était à l'honneur, Pierre Clerget se montra, dès son plus jeune âge, fanatique de tout ce qui concernait les moyens de locomotion, en particulier les chemins de fer et, plus tard, les ballons. Il fabriqua de ses propres mains des modèles réduits de montgolfières, qu'il lança dans le ciel de Bourgogne au cours de diverses fêtes. Ses études terminées, il travailla dans la mécanique, s'intéressant surtout aux voitures. Il participa avec Martin et Le Timonnier à la mise au point de l'automobile « Sultan », qui n'eut d'ailleurs pas de suite en raison de la mort accidentelle d'un des associés. Pierre Clerget devint alors conseiller technique dans différentes firmes avant de se consacrer entièrement à l'aéronautique. Il obtint d'ailleurs son brevet de pilote d'aérostat et eut l'occasion de prendre part à des vols à bord d'un dirigeable Zodiac de 700 m3 à Saint-Cloud, Rouen, Dijon, Mâcon. Ce Zodiac était équipé d'un petit moteur de 16 ch qu'il avait mis au point. Sans toutefois négliger le plus léger que l'air, Clerget s'orienta bientôt vers l'avion. Dès 1907, il réalisa pour le compte de la firme Clément-Bayard un moteur développant 50 ch à 1 200 tr/mn destiné à équiper le monoplan de Victor Tatin construit par Chauvière. Cet appareil ne fut jamais expérimenté. Peu de temps après, Clerget sortit son 4-cylindres en ligne avec chemises d'eau en cuivre qu'on verra monté sur le biplan Coanda qui fut, à Paris, l'un des pôles d'attraction de l'Exposition internationale de la locomotion aérienne. Cet appareil sans hélice était une sorte de précurseur de l'avion Caproni-Campini, qui vola trente ans plus tard. Le même moteur, le Clerget 4V à refroidissement par eau, fut également installé sur un Hanriot ainsi que sur le Taube à hélice propulsive de l'Autrichien Etrich.

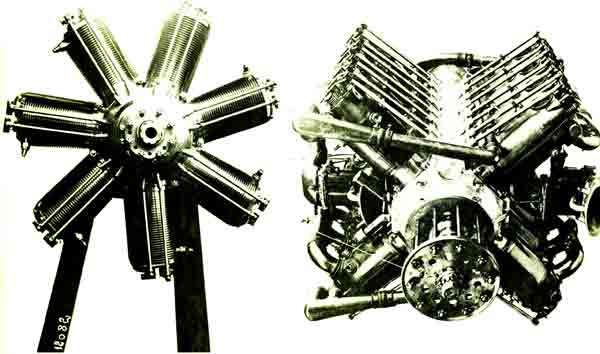

Quelques moteurs plus puissants furent produits, mais Clerget abandonna bientôt la formule des moteurs en ligne pour celle des moteurs rotatifs. Les moteurs rotatifs Les moteurs rotatifs étaient construits à Levallois-Perret par la société Clerget-Blin; créée le 18 août 1913, celle-ci équipa tout au long de la Première Guerre mondiale bon nombre de chasseurs et même de bombardiers. C'est avec un Nieuport équipé d'un Clerget rotatif que Nungesser remporta plusieurs victoires avant de voler sur SPAD.

Les moteurs rotatifs sont des moteurs en étoile qui, comme les moteurs fixes, possèdent des pièces immobiles et d'autres en mouvement. Dans les moteurs en étoile classiques, le carter ainsi que les cylindres ne bougent pas. Quant aux pistons, ils coulissent dans les cylindres et sont reliés à l'arbre moteur, ou vilebrequin, par une bielle dont le rôle est de transformer le mouvement de va-et-vient du piston en mouvement de rotation du vilebrequin. Dari. Les moteurs rotatifs, l'arbre vilebrequin reste fixe par rapport au châssis supportant le moteur, et ce sont les cylindres et le carter qui tournent autour de l'axe du moteur. Les moteurs rotatifs ont plusieurs cylindres, toujours en nombre impair et disposés de manière à former entre eux des angles égaux. Un des premiers moteurs rotatifs de Clerget, le 7Y de 60 ch à 1 200 tr/mn, fut monté sur le monoplan Clément-Bayard avec lequel, à la veille de la Première Guerre mondiale, Guillaux remporta la Coupe Pommery, récompensant le plus long parcours effectué en ligne droite entre le lever et le coucher du soleil. D'autres moteurs rotatifs feront partie de la gamme des Clerget, le bureau d'études de la firme Clerget-Blin ayant décidé de produire des moteurs plus puissants, dont certains seront fabriqués sous licence en France et en Grande-Bretagne. Le 9Z, à 9 cylindres et développant 110 ch, remonte aux années 1916-1917; le 9B de 130 ch était en quelque sorte une extrapolation du Clerget de 60 ch, mais avec 9 cylindres au lieu de 7 et des pistons en alliage d'aluminium. Ils furent utilisés sur le Nieuport XVII, les Caudron G.3 et G.4 et sur le Sopwith. Parmi les avions britanniques à moteur Clerget, on peut citer en plus du Sopwith « Pup », le Sopwith 1F1 « Camel », le Sopwith 7F1 « Snipe », le Fairey Hamble « Baby », etc. La firme Gwynnes Ltd., installée dans la banlieue londonienne, avait acquis la licence des moteurs Clerget et s'était intéressée aux rotatifs 7Z de 80 ch, 9Z de 110 ch, 9B de 130 ch, 9BF de 140 ch et 11EB de 200 ch. Vers la fin de la guerre, Clerget-Blin fabriquait un I 6-cylindres en X refroidi par eau d'une puissance de 400 ch. D'un poids de 340 kg, ce moteur tournait à I 600 tr/mn et son taux de compression était de 5.

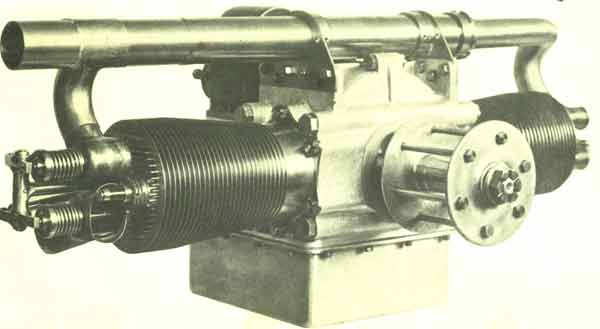

Après la Première Guerre mondiale Par suite de la crise consécutive à la signature de l'Armistice et de la mort de son associé, en 1920, Pierre Clerget entra comme ingénieur au Service technique de l'aéronautique et travailla alors dans un laboratoire d'Issy-les-Moulineaux; pendant plus de vingt-cinq ans, il allait orienter ses efforts sur le moteur à huile lourde, type Diesel. Sa seule dérogation à cette ligne d'études fut un petit moteur à cylindres opposés de I 134 cm3, d'une puissance de 16 ch environ. Il fut monté sur deux avion-nettes : celle d'Alfred de Pischof, qui, d'ailleurs, se tua à bord de son appareil en 1922, et le Dewoitine D-7 avec lequel Barbot gagna le concours organisé par un quotidien pour récompenser une traversée aller et retour de la Manche avec un appareil de 1 500 cm3 de cylindrée maximale. Parmi les moteurs à huile lourde qui furent réalisés sous la supervision de Clerget, on peut citer la série des moteurs en étoile fixe à 9 cylindres refroidis par air : le 9A de 1929 développant 100 ch à I 800 tr/mn et pesant 228 kg, soit 2,28 kg/ch; le 9B de 1931 (200 ch à 1 700 tr/mn); le 9C de 1932 (300 ch), dont la licence fut cédée à Hispano; puis, les moteurs à 14 cylindres en double étoile 14D et 14F2 de 450 ch.

Le développement de ces moteurs avait reçu le soutien du ministre de l'Air de cette époque, LaurentEynac, et, grâce à Clerget, le moteur français put s'aligner aux côtés du Diesel Junkers SL-1 et du Packard à 9 cylindres de 230 ch. Le 9A fut monté dès septembre 1928 sur un MoraneSaulnier MS-230 et le 14-cylindres sur le Potez 25, lequel réalisa en 1935 un trajet Paris-Bordeaux-Paris sans escale, puis, plus tard, dépassa l'altitude de 7 500 m. Le 14F fut également essayé sur le Bloch 200, ainsi que sur le Wibault. Malgré leurs performances, ces moteurs à huile lourde n'eurent pratiquement aucune suite. Clerget, lui, se retira à Moissac, où il mourut le 22 juin 1943.

|

Fan d'avions © 16 Mai, 2001